Archiv

12. ZEF-Forschungskolloquium: Ergebnisse zur Akzeptanz autonomer Fahrzeuge und Shuttle vorgestellt

Nach pandemiebedingter Präsenzpause fand am 13. Juli 2023 das 12. ZEF-Forschungskolloquium am Bildungscampus Heilbronn statt. Studierende aus den Kursen von Prof. Petra Hardock, Prof. Marc Kuhn und Prof. Martin Mikusz präsentierten ihre Forschungserkenntnisse aus dem gemeinsamen Integrationsseminar „Acceptance of autonomous vehicles & shuttles“. Zentral Fragen waren hierbei, wie ist es um die Akzeptanz der Menschen hinsichtlich vollautonomer Shuttles oder Pkws mit intelligenten Funktionalitäten, wie bspw. Chatbot-Interaktion, bestellt ist? Sind diese bereit, entsprechende Mobilitäts- und Dienstleistungsangebote überhaupt in Anspruch zu nehmen und tatsächlich zu nutzen?

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Keynote-Vorträge von Nicola Marsden, Professorin der Hochschule Heilbronn, Stephan Tschierschwitz, Leiter Mobilitätslösungen der Schwarz Mobility Solutions GmbH sowie Dr. Kai Sedlaczek, Leitung Systementwicklung Automatisiertes Fahren der Mercedes-Benz AG.

Zentrale Erkenntnisse der Studierendenprojekte wurden dem rund 90-köpfigen Publikum aus Unternehmensvertreter*innen, Hochschulmitgliedern sowie der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Ergebnisse einer Nutzungserlebnisstudie von 176 Nutzer*innen des am Bildungscampus Heilbronn verkehrenden vollautonomen Shuttles vor und nach der Fahrt zeigt auf, dass die bisherige Nutzung autonomer Shuttles gering ist, im Allgemeinen aber positiv wahrgenommen wird und als Verkehrsmittel für die Alltagsmobilität der Befragten zukünftig durchaus von Interesse ist. Diese Einstellung wird durch die Nutzungserfahrung positiv beeinflusst. Wie zu vermuten, spielt das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle in diesem Kontext. Je sicherer das autonome Shuttle eingeschätzt wird, desto höher ist demnach das Vertrauen in das Fahrverhalten des Shuttles. Als Handlungsempfehlung lässt sich daraus ableiten, dass Fahrten sichtbar sicher gestaltet werden müssen, z. B. Features wie Sicherheitsgurte, eingebaute Airbags oder einen Bildschirm, der zeigt, was das autonome Shuttle „sieht“ bzw. wahrnimmt. Auch Aufklärungskampagnen über die Shuttle-Sicherheit könnten das Vertrauen stärken, z. B. Aufklärungsvideos, wie die Technologie funktioniert. Autonome Shuttles müssen zudem mit der allgemeinen Alltagsmobilität kompatibel sein, da dadurch die wahrgenommene Nützlichkeit verstärkt wird. Diese wiederum verstärkt die individuelle Nutzungsintention für autonome Shuttles. Anbindung von Shuttlerouten an bestehende zentrale Verkehrsnetze, z. B. für die „letzte Meile“ oder Verbindung zwischen zentralem und dezentralem (Universitäts-)Standort erscheinen dabei besonders wichtig. Grundsätzlich ist vor allem wichtig, dass das Shuttleangebot deutlich vergrößert werden muss, um der Bevölkerung echte Erfahrungen damit ermöglichen zu können und sich Einstellungen manifestieren können.

Parallel zur Shuttle-Studie erlebten 278 Personen im ZEF-Fahrsimulator eine simulationsbasierte Testfahrt mit einem autonomen Fahrzeug, welches zusätzlich durch einen Chatbot mit den Proband*innen in Kontakt trat. Die Erfahrungen hierzu wurden ebenfalls via Fragebogen festgehalten und anschließend statistisch analysiert. Es zeigt sich, dass Personalisierungen, besonders auf Basis freiwillig preisgegebener Daten, von Bedeutung sind. Sind Chatbots zu unpersönlich und machen allen Nutzer*innen die gleichen Empfehlungen, könnte dies zu Akzeptanzproblemen führen, da das System als weniger relevant wahrgenommen wird. Personalisierungsempfehlungen sollten daher möglichst individuell und situativ gestaltet werden, um einen echten Mehrwert zu schaffen. Die KI lernt durch Informationen aus Nutzer*innen-Profilen. Ein sensibler und einwandfreier Umgang mit persönlichen Daten ist für die Proband*innen ebenso von großer Bedeutsamkeit. Die Wichtigkeit des Datenschutzes wird klar geäußert. Der Datenverarbeitungsprozess sollte für Endnutzer*in demnach einsehbar und nachvollziehbar sein, um Vertrauen in die Technik zu fördern.

Eine gelungene Veranstaltung, die endlich wieder in Präsenz zum direkten Austausch einlud und interessante Forschungserkenntnisse einem breiten Publikum präsentieren konnte!

ZEF auf AMS Annual Conference in New Orleans

Das Zentrum für Empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart blickt auf eine erfolgreiche Konferenzteilnahme in New Orleans, USA, zurück. Im Rahmen der diesjährigen Academy of Marketing Science Annual Marketing Conference konnte das ZEF-Team um Prof. Dr. Marc Kuhn in zahlreichen Präsentationen dem internationalen Wissenschaftspublikum unterschiedliche Forschungsprojekte vorstellen und wertvolles Feedback einholen.

Ergebnisse der deutsch-ukrainischen ZEF-Studie präsentiert

Am 02. November 2022 präsentierten Studierende der Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraine) und Studierende aus dem Studiengang BWL-Industrielles Servicemanagement der DHBW Stuttgart Ergebnisse der lehrintegrierten Forschungsstudie zum Thema „Auswirkungen der Preisinflation und Krise auf das Verbraucherverhalten - ein Vergleich zwischen der Ukraine und Deutschland“ des Zentrums für Empirische Forschung (ZEF).

ZEF-Forschungsprojekt mit ukrainischen Studierenden gestartet

Fahrsimulator des ZEF kommt erneut bei Studie zum Einsatz

Mithilfe des Fahrsimulators des Zentrums für Empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart fand erneut eine Studie zum Thema autonomes Fahren statt. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Toulouse School of Management (TSM) durchgeführt. Grundlage ist die seit einiger Zeit erfolgreich bestehende Zusammenarbeit zwischen ZEF-Leiter Prof. Dr. Marc Kuhn und Prof. Dr. Lars Meyer-Waarden, dem Leiter des Marketinglehrstuhls an der Toulouse School of Management (TSM).

Mobilität in der intelligenten Stadt: Schaufenster für Interessierte

Am 17. September 2021 veranstaltete die DHBW Stuttgart zusammen mit der Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart einen Tag der Mobilität. Im Rahmen der ersten Stuttgarter Mobilitätswoche stellten die beiden Hochschulen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Projekte sowie Ideen und Ergebnisse aus dem Themenfeld vor.

Arbeitserleichterung vs. Datenschutzbedenken

So schneidet institutionsinterne Mikromobilität bei aktuellen und potenziellen Nutzer*innen ab

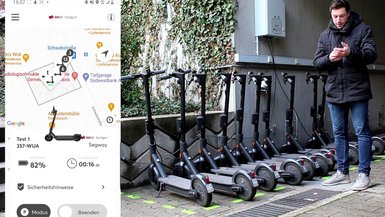

Im Rahmen des Integrationsseminars „Mikromobilität – Innovationen in Institutionen“ analysierten Studierende des Studiengangs BWL mit der Studienrichtung Industrie Schwerpunkt Industrielles Servicemanagement der DHBW Stuttgart unter der Leitung von Prof. Dr. Marc Kuhn unterschiedliche Akzeptanz- und Nutzungsfaktoren von institutionsinternen Mikromobilitätslösungen. Als Basis für das Seminar diente das laufende Forschungsprojekt Reallabor Mikromobilität „DHBW Drive“. Im Fokus der Untersuchung durch die Studierenden standen u. a. die Durchführung einer Customer Journey Analyse zur Bewertung der Nutzerfreundlichkeit sowie die Durchführung und Auswertung einer Online-Befragung, die durch das Zentrum für Empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart begleitet wurde.

E-Scooter, E-Roller oder E-Rad oder allgemeiner ausgedrückt Mikromobilitätslösungen sind inzwischen fester Bestandteil urbaner Mobilität und prägen heute das Stadtbild vieler Innenstädte in Deutschland. Dabei erfreuen sich solche Lösungen einer zunehmend hohen Nutzung, sind aber auch Ursache einer öffentlichen und kontrovers geführten Diskussion: Denn viele Menschen fühlen sich von auf dem Gehweg geparkten E-Scootern und Scharen von Rollernutzenden in der Innenstadt genervt und sehen diese mehr als Belastung als ein Bestandteil hin zu einer nachhaltigen Verkehrswende. Ein weiteres Problem solcher öffentlichen Sharing-Lösungen ist auch, dass das Nutzungsverhalten oftmals nicht ressourcenschonend oder nachhaltig, sondern eher mutwillig zerstörerisch erscheint: Scooter werden umgeschmissen, ramponiert und beschädigt.

Die Idee der Bereitstellung von Mikromobilitätslösungen in einem geschlossenen, nicht öffentlichen Umfeld setzt genau an diesen Schwachstellen an. Öffentlich zugängliche Lösungen sind oftmals als „free-floating“ konzipiert, in welchen der Mobilitätsträger überall innerhalb des Stadtgebiets ausgeliehen und abgestellt werden kann. Im Reallabor Mikromobilität „DHBW Drive“ wird im Gegensatz dazu ein stationsbasiertes Prinzip umgesetzt, in welchem die Scooter nur an über GPS-definierten Stationen (sog. Mobilitäts-Hubs) ausgeliehen und wieder abgestellt und abgegeben werden können. Kurzfristiges Parken außerhalb der Mobilitäts-Hubs ist natürlich dennoch möglich. Ein weiterer Unterschied zu öffentlichen Lösungen ist, dass der Service nur Angehörigen eines definierten Organisationskreises - in diesem Fall Angehörigen der DHBW - zugänglich ist. Dieses Prinzip soll rücksichtslosen Umgang mit den Mobilitätsträgern reduzieren und zu mehr Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich anderen Nutzer*innen führen.

Doch wie wird ein solches institutionsinternes Mobilitätskonzept von den aktuellen Nutzer*innen im Allgemeinen wahrgenommen und wie wird es genutzt? Und noch spannender: Wie bewerten potenzielle Nutzer*innen eine solche Lösung? Dieser Frage gingen die Studierenden des Integrationsseminars in einer Online-Umfrage mit etwa 500 aktuellen Nutzer*innen des DHBW Drive Angebots und über 1.000 externen Teilnehmer*innen und potenziellen Nutzer*innen nach:

Ein erstes ernüchterndes Ergebnis: Lediglich 29 Prozent der externen Befragten haben bereits vereinzelt oder häufiger Lösungen für Mikromobilität genutzt, die restlichen 71 Prozent kennen solche Lösungen, aber haben diese noch nicht genutzt. Umso überraschender und erfreulicher ist es, dass 71,7 Prozent der extern Befragten eine institutionsinterne Lösung für Mikromobilität nutzen würden. Hierbei wurde insbesondere der erwartete ökologische Nutzen (81,8 %) und erwartete hedonistische Nutzen, auch als „Spaßfaktor“ bezeichnet (81,3%), als Gründe genannt. Hingegen wurde der praktische Nutzen (46,2%) und der ökonomische Nutzen (34,9%) einer solchen Lösung eher als gering eingeschätzt. Zudem gaben 27,0 Prozent der extern Befragten an, dass ihnen eine solche Lösung helfen würde, ihren täglichen Arbeitsalltag besser zu gestalten. 60,7 Prozent der Befragten äußerten aber auch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.

Umso überraschender ist der Vergleich mit den Bewertungen der Nutzer*innen des DHBW Drive Angebots: Hier zeigte sich ein hoch bis höchst signifikanter Unterschied mit teilweisen starken Effekten: Die Befähigung im Arbeitsalltag wurde mit 75,3 Prozent deutlich höher, Datenschutzbedenken mit 20,5 Prozent hingegen deutlich niedriger im Vergleich zur Gruppe der extern Befragten eingeschätzt. Diese statistisch signifikanten Unterschiede zeigten sich auch bei den Nutzenbewertungen: 99,5 Prozent der Nutzer*innen gaben an, dass die Nutzung der DHBW-Scooter Spaß macht, 92,3 Prozent sehen einen praktischen Nutzen und 55,7 Prozent einen ökonomischen Nutzen. Der einzige Nutzen, der durch die aktuellen DHBW Nutzer*innen geringer eingeschätzt wurde, jedoch mit keiner statistischen Signifikanz, war der ökologische, der aber immer noch von 72,1 Prozent als positiv bewertet wurde.

Doch woher kommen die Unterschiede? Kuhn, Studiengangsleiter und Leiter der Studie, verweist auf eine simple Erklärung: „Wir konnten statistisch nachweisen, dass institutionsinterne Lösungen für Mikromobilität von tatsächlichen Nutzer*innen im Vergleich zu potenziellen Nutzer*innen besser beurteilt werden. Das bedeutet, dass über die faktische Nutzungserfahrung eine höhere Nutzeneinschätzung und geringe Bedenken zu erwarten sind. Sprich, um das Potenzial solcher Lösungen in Zukunft voll auszuschöpfen, müssen Skeptiker zum Testen bewegt werden.“

Gerade in Bezug auf das Alter der Befragten zeigt sich, dass bei älteren Befragten die Bedenken höher und der Nutzen geringer eingeschätzt wird. Deswegen wurde zum Beispiel auch die Benutzerfreundlichkeit bzw. der erwartete Nutzungsaufwand einer solchen Lösung über die Umfrage gemessen: Wo sich bei potenziellen Nutzer*innen noch eine signifikant und stark erhöhte Aufwandserwartung mit zunehmenden Alter zeigt, so hat das Alter bei aktuellen Nutzer*innen keinerlei Einfluss mehr. Ebenso sieht man, dass die Wahrnehmung des Nutzungsaufwands bei aktuellen Nutzer*innen von DHBW Drive signifikant und stark verringert ist. Diese Unterschiede zeigen sich im Übrigen nicht hinsichtlich des demografischen Merkmals Geschlecht. Hier konnten keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich Nutzens und Risiken festgestellt werden. In Summe kann man daher folgende Empfehlung aussprechen: wenn ein gezieltes Marketing für Skeptiker*innen und für Testing durchgeführt wird, dann am besten spezifisch hinsichtlich der Altersgruppen.

„Die Arbeitsergebnisse der Studierenden sind nicht nur überaus gelungen und erkenntnisreich, sondern stehen auch beispielhaft für lehrintegrierte Forschung an der DHBW“, sagt Maximilian Schwing, kooperativ Promovierender am ZEF, der die Studierenden im Integrationsseminar begleitete. Alle Ergebnisse der lehrintegrierten Forschungsstudie werden voraussichtlich am 24. Juni 2021 im Rahmen des 11. ZEF-Forschungskolloquiums der DHBW Stuttgart, welches als Online-Veranstaltung durchgeführt wird, präsentiert.

E-Scooter-Projekt DHBW Drive übertrifft alle Erwartungen

Im Oktober ist das Reallabor Mikromobilität an der DHBW Stuttgart gestartet. Bis Februar 2021 können Studierende, Mitarbeitende und Dozierende an den Standorten Jägerstraße, Herdweg, Paulinenstraße, Rotebühlstraße und Tübinger Straße kostenlos E-Scooter ausleihen und dort wieder abstellen. Ziel des Projekts ist es, die Akzeptanz und Nutzungserfahrung von standortgebunden Mikromobilitätskonzepten zu erforschen.

Toulouse School of Management (TSM) zu Gast im ZEF

ZEF auf der AMA Winter Academic Conference in San Diego

Zwischen 14.02. und 16.02. fand die AMA Winter Academic Conference – einer der wichtigsten Marketingkonferenzen weltweit – in San Diego, Kalifornien, statt. Das Zentrum für Empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart war mit einer Paper-Präsentation vertreten.

In der Session »Innovating Through Cutting-Edge Technologies« präsentierten Prof. Dr. Marc Kuhn und Prof. Dr. Benjamin Österle vom ZEF sowie Viola Marquardt vom Spiegel Institut die Ergebnisse einer europaweiten Usability-Studie zur Ladesäuleninfrastruktur. Grundlage war das kooperative Forschungsprojekt e-Hunter, das das ZEF mit Studierenden in Zusammenarbeit mit der EnBW AG durchgeführt hatte. Die Präsentation stand dabei unter dem Titel »“All That Glitters Is Not Gold” – Performance of EV-Charging Infrastructure from A European User Perspective«.

Die internationalen Fachdiskussionen der AMA fließen in künftige Forschungsprojekte des ZEF ein. Dabei bilden Forschungskooperationen mit Partnern wie der EnBW oder dem Spiegel Institut einen Schwerpunkt praxisnaher DHBW-Forschung.

ZEF zeigt: Fahrassistenzsysteme bergen auch Risiken

Im Oktober 2019 unterstützte das Zentrum für Empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart die Dreharbeiten des auf VOX ausgestrahlten Fernsehformats „auto mobil“. In dem Beitrag ging es um die Frage, ob moderne Fahrassistenzsysteme tatsächlich hilfreich sind oder eine Gefahrenquelle darstellen. Zwei Versuchspersonen, die 20-jährige Jana und der Rentner Werner, testeten die Nutzung von Parksensoren, Abstandsregeltempomat und Touchscreens und trugen dabei eine Eye-Tracking-Brille der DHBW Stuttgart. Das Team rund um Prof. Dr. Marc Kuhn, Leiter des ZEF, unterstützte dabei mit der Datenerhebung und -auswertung.

Größte Ladesäulenstudie in Europa veröffentlicht

Am 26. Juni 2019 präsentieren Studierende der DHBW Stuttgart die Ergebnisse der internationalen Ladeinfrastrukturstudie „E-Hunter“. Sie beinhaltet die bislang größte Ladesäulenevaluation in Europa.

Ziel war es herauszufinden, wie leistungsfähig die öffentliche Ladeinfrastruktur bereits heute ist. Ergebnis: Es gibt große Unterschiede zwischen Regionen und zwischen den Betreibern der Ladepunkte.

Nach der im Dezember 2018 und Anfang Januar 2019 stattgefundenen Datenerhebung, ging es für die Studierenden im März zur ersten Ergebnispräsentation beim Dualen Partner EnBW. Im Rahmen des Forschungskolloquiums des Zentrums für Empirische Forschung (ZEF) wurden die Ergebnisse nun ein zweites Mal präsentiert.

Dabei haben die Studierenden 450 Ladepunkte auf ihre Verlässlichkeit, Bezahlmöglichkeiten und umliegende Serviceangebote geprüft. Getestet wurde in vier deutschen Bundesländern sowie auf Auslandsfahrten nach Amsterdam, Paris, Venedig und zum österreichischen Reschenpass. Darüber hinaus suchten die „E-Hunter“ nach zukünftigen attraktiven Standorten für Ladesäulen im Einzelhandel und in handelsnahen Dienstleistungen. Im Fokus standen dabei 12 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Studie offenbarte einen massiven Nachbesserungsbedarf in den Bereichen Bezahlmöglichkeiten und Kostentransparenz. So war bei nur 10% von 293 Ladesäulen die Bezahlung per Kreditkarte möglich, was das Reisen mit E-Pkws durch Europa maximal erschwert. Darüber hinaus waren an nur 16% der Ladesäulen die anfallenden Kosten vollständig nachvollziehbar. Im Verlauf der Studie kristallisierten sich zudem Low-Budget-Anbieter wie beispielsweise Fresh Mile heraus. Sie fielen in Punkto Sicherheit, Sauberkeit und Barrierefreiheit bei allen Test besonders negativ auf. Auch zwischen Bundesländern zeigten sich signifikante Unterschiede. So schnitt z.B. Rheinland-Pfalz besonders schlecht bei der Anfahrtsbeschilderung zur Lademöglichkeit ab. Baden-Württemberg erzielte Bestnoten bei der Verfügbarkeit, Bayern bei der Barrierefreiheit der Ladeinfrastruktur.

Die Studienleiter Prof. Dr. Marc Kuhn, Prof Dr. Andreas Kaapke und Prof. Dr. Harald Mandel: „Die öffentliche Ladeinfrastruktur muss deutlich attraktiver und kundenfreundlicher gestaltet werden. Einzelne Betreiber und Regionen gehen hier bereits mit gutem Beispiel voran!“

Interne Ergebnispräsentationen der Studierenden

Nachdem die Studierende mit Elektrofahrzeugen in vier Bundesländern und an vier Ziele im europäischen Ausland unterwegs waren und dabei über 450 Ladesäulen evaluiert wurden, haben Mitte Februar 2019 sowohl die Studierenden der Fakultät Technik als auch der Wirtschaft ihre Ergebnisse des e-Hunter Projekts präsentiert.

Im Studiengang Maschinenbau wurden die Ergebnisse der Studienarbeit im Rahmen von Posterpräsentationen vorgestellt. Inhalte waren die Projektbeschreibung, die Untersuchung der Temperaturverteilung und Analyse des Regelvorgangs beim Aufheizen, Ermittlung des Realverbrauchs während der Erhebungsfahrt und ein daraus gezogenes Fazit.

Auch die Studierenden der Studienrichtung BWL-Industrie, Schwerpunkt Industrielles Servicemanagement, führten eine interne Ergebnispräsentation durch. Die Studierenden haben dabei innerhalb der Erhebungsgruppen einzelne Bereiche der Fragebögen für E-Fahrer*innen (E=Elektrofahrzeug) und Nicht-E-Fahrer*innen sowie die Checkliste für die Ladesäulen ausgewertet. Darüber hinaus berichtete jede Gruppe von ihren Erlebnissen während der Erhebungsfahrten im Dezember und Januar.

Im Rahmen der internen Ergebnispräsentation des Zentrums für empirische Forschung (ZEF) wurden die drei besten Teams prämiert:

- Platz 1: „East Hunters“ - Saskia Fedderau, Sarah Bliss, Tina Gmünder

- Platz 2: „Paartherapie“ - Lea Römmelt, Natalie Biermann (interdisziplinäres Team mit Franz Kaiser, Tobias Zimmermann)

- Platz 3: „Power Puff Girls“ - Anila Butt, Joelle Fidan, Karoline Ulrich

Projekt Urban Mobility Lab gestartet

Am 17. und 18. Januar trafen sich Wissenschaftler*innen der DHBW Studienakademien Mannheim, Stuttgart und Villingen-Schwenningen zum Kick-Off-Meeting des Projekts Urban Mobility Lab (UML) an der DHBW Stuttgart. Mit dem Urban Mobility Lab wird eine fach- und fakultätsübergreifende Kompetenzeinheit entwickelt. Diese bietet Studierenden eine Plattform zur Qualifizierung in Fragen moderner Mobilität sowie Raum für Entwicklungen innovativer urbaner Mobilitätslösungen.

e-Hunter: DHBW Stuttgart führt große Studie zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge durch

Die DHBW Stuttgart führt im Zeitraum Dezember 2018 bis Januar 2019 eine große Feldstudie zur Ladeinfrastruktur durch. Studierende fahren mit 6 Elektrofahrzeugen quer durch die Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen sowie Rheinland-Pfalz und evaluieren dabei über 200 Ladepunkte. Im Fokus stehen die Funktionsfähigkeit, die technische Leistungsfähigkeit, die Bedienbarkeit und das während des Ladevorgangs verfügbare Serviceumfeld wie z. B. Einkaufsmöglichkeiten oder Cafés. Weitere Teams legen mit den E-Fahrzeugen Langstreckenfahrten nach Amsterdam, Paris, Venedig und an den Reschen-Pass zurück. Auch hier steht die Bewertung der Ladeinfrastruktur im Mittelpunkt. Außerdem wird ein Vergleich zwischen Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und den Niederlanden durchgeführt.

Gleichzeitig sind studentische Teams als „e-Hunter“ in 12 deutschen und europäischen Städten wie Berlin, München, Dresden oder Zürich unterwegs. Getreu dem Motto „die Lademöglichkeiten müssen zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt“ sind sie auf der „Jagd“ nach geeigneten Orten an denen neue, smarte Ladeinfrastruktur in den Städten entwickelt werden kann.

Studie autonomes Fahren im Bundestag präsentiert

09.10.2018 Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel und Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) präsentierten Bachelor-Absolvierende Ende September die Ergebnisse einer User-Experience-Studie im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin.

Ob Einparkassistent, Spurwechsel- oder Spurhalteassistent – Vorstufen des autonomen Fahrens sind inzwischen standardmäßig im Alltag vorzufinden. Wie werden solche teilautomatisierten Funktionalitäten allerdings hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit wahrgenommen? Welche Zahlungsbereitschaft zeigen potentielle Kunden für diese? Wie unterscheiden sich manuelle und automatisierte Fahrvorgänge aus impliziter Perspektive?

Unter der Leitung von Prof. Dr. Marc Kuhn und Prof. Dr. Sabine Korte beschäftigten sich diesjährige Absolvent*innen aus dem Studiengang BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement der DHBW Stuttgart im Rahmen einer User-Experience-Studie mit diesen Fragestellungen. Durch eine Testfahrt mit Serienfahrzeugen der Mercedes-Benz E- bzw. S-Klasse hatten über 200 Proband*innen die Möglichkeit, automatisierte Fahrassistenzsysteme im regulären Straßenverkehr Stuttgarts zu testen. Die eindrücklichen Ergebnisse wurden wieder in einem Forschungsband festgehalten.

AMS World Marketing Congress in Porto

27. bis 29. Juni 2018

Das Zentrum für Empirische Forschung blickt auf eine erfolgreiche Konferenzteilnahme in Porto zurück. Im Rahmen des 21. Academy of Marketing Science World Marketing Congress konnte das ZEF-Team um Prof. Kuhn in vier Präsentationen dem internationalen Forscherpublikum unterschiedliche Forschungsprojekte vorstellen und wertvolles Feedback einholen.

Neben dem Vortrag von Doktorand Benjamin Österle „The Dynamic Nature of Brand Experiences“, präsentierte Dr. Sarah Selinka Ergebnisse einer Eyetracking Studie zum Thema Carsharing und umweltbewusstes Verhalten. Ebenso konnten in einem weiteren Vortrag Teilergebnisse der europaweit ersten User-Experience-Studie „Automatisiertes Fahren“ vorgestellt werden.

Gemeinsam mit einer Forschergruppe aus Großbritannien, Frankreich und Dänemark präsentierte Prof. Kuhn zudem im Rahmen einer Special Session „Consumer Interactions with Automated Technologies“ weitere Ergebnisse dieser Studie.

Im Verlauf der drei Konferenztage vom 27. bis 29. Juni 2018 ergaben sich spannende Gespräche mit Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichsten Ländern sowie neue Ideen für zukünftige Forschungsprojekte und mögliche Kooperationen.

Ergebnisse der neuen Studie zum automatisierten Fahren vorgestellt

Am 7. Juni 2018 präsentierten Studierende des Studiengangs BWL-Industrie mit Schwerpunkt Industrielles Servicemanagement an der DHBW Stuttgart erstmals die Ergebnisse ihrer User-Experience-Studie zum Thema „automatisiertes Fahren“ im Rahmen des 8. Forschungskolloquiums.

Autonomes Fahren ist noch Zukunftsmusik

Studierende präsentieren „Autonomous Driving“ im Europaparlament

Auf Einladung des Europaabgeordneten Dieter-Lebrecht Koch sowie des Vizepräsidenten im Europäischen Parlament, Rainer Wieland, präsentierten die Bachelorabsolvent*innen aus dem Studiengang BWL-Industrie / Dienstleistungsmanagement an der DHBW Stuttgart die Forschungsergebnisse ihrer Studie „Autonomous Driving“ am 28. September 2017 vor interessierten Parlamentarier*innen in Brüssel.

Automatisiertes Fahren: Finale Studienergebnisse vorgestellt

In einer User-Experience-Studie untersuchten Studierende aus dem Studiengang BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement der DHBW Stuttgart die Einstellung von Konsument*innen zum automatisierten Fahren. Die Präsentation der finalen Ergebnisse fand am 22. Juni 2017 vor hochrangigen Gästen aus der Automobilbranche sowie der interessierten Öffentlichkeit statt.

- Zur vollständigen Meldung "Automatisiertes Fahren"

- Zum YouTube-Video "Forschungsprojekt zum Thema Autonomes Fahren"

Marktforschungs-Workshop mit kanadischen Studierenden

Am 18. Mai 2017 fand am Zentrum für empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart ein Workshop zum Thema „Market Potential“ statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Marc Kuhn, Mitarbeitenden des ZEF sowie Maureen Bourassa und Majorie Belbaere von der University of Saskatchewan in Kanada hatten jeweils 20 Studierende aus dem 6. Semester des Studiengangs BLW-Industrie: Industrielles Servicemanagement der DHBW Stuttgart sowie von der University of Saskatchewan die Möglichkeit, praktische Erfahrung rund um das Thema Marktpotenzialanalyse zu sammeln.

Studie zur Wahrnehmung von E-Mobilität in Europa (2016)

6. "FoKo": E-Mobility - Elektromobilität in Europa: Konsumentenwahrnehmung in europäischen Kernstädten

Wie bewerten Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen die Nutzung der Elektromobilität? Diese Frage untersuchten Studierende der DHBW Stuttgart bereits im Jahr 2014 anhand einer Vergleichsstudie zwischen deutschen, chinesischen und amerikanischen Autofahrer*innen. Die User-Experience Studie wurde nun um eine Analyse in den Niederlanden und Dänemark ergänzt. Die Ergebnisse wurden am 16. Juni 2016 an der DHBW Stuttgart vorgestellt.

Studie „Autonomes Fahren“ mit Testfahrt

Selbstfahrende Autos sind keine Zukunftsvision, sondern durch erste Serienfahrzeuge im Alltag erlebbar. Welche Chancen und Risiken ergeben sich dadurch allerdings aus Konsumentensicht für Verkehrsteilnehmer*innen? Wie werden autonome Fahrfunktionen wahrgenommen? Mit diesen Fragestellungen beschäftigen sich Studierende der DHBW Stuttgart im Rahmen einer User-Experience-Studie zum Thema "Autonomes Fahren". Die Studie wird vom Zentrum für empirische Forschung (ZEF) der DHBW Stuttgart wissenschaftlich begleitet.

e-mobility: ein Kulturvergleich zwischen Deutschland, China und den Vereinigten Staaten (2015)

5. ZEF "FoKo": DHBW präsentierte Studien zu E-Mobility

Die weltweit ersten Direktvergleichsstudien zu e-mobility wurden am 11. Juni 2015 im Rahmen einer aufmerksamkeitsstarken Veranstaltung an der DHBW Stuttgart präsentiert.

Beim 5. ZEF Forschungsergebnis-Kolloquium „ZEF-FoKo“ wurden spannende Ergebnisse aus zwei kulturvergleichenden Forschungsprojekten vorgestellt: „Fahrerlebnis Elektromobilität: Abenteuer, Aversion oder Alltag?“ und „Dem Kunden ins Auge geschaut: Einblicke ins Fahrerlebnis Elektromobilität“.